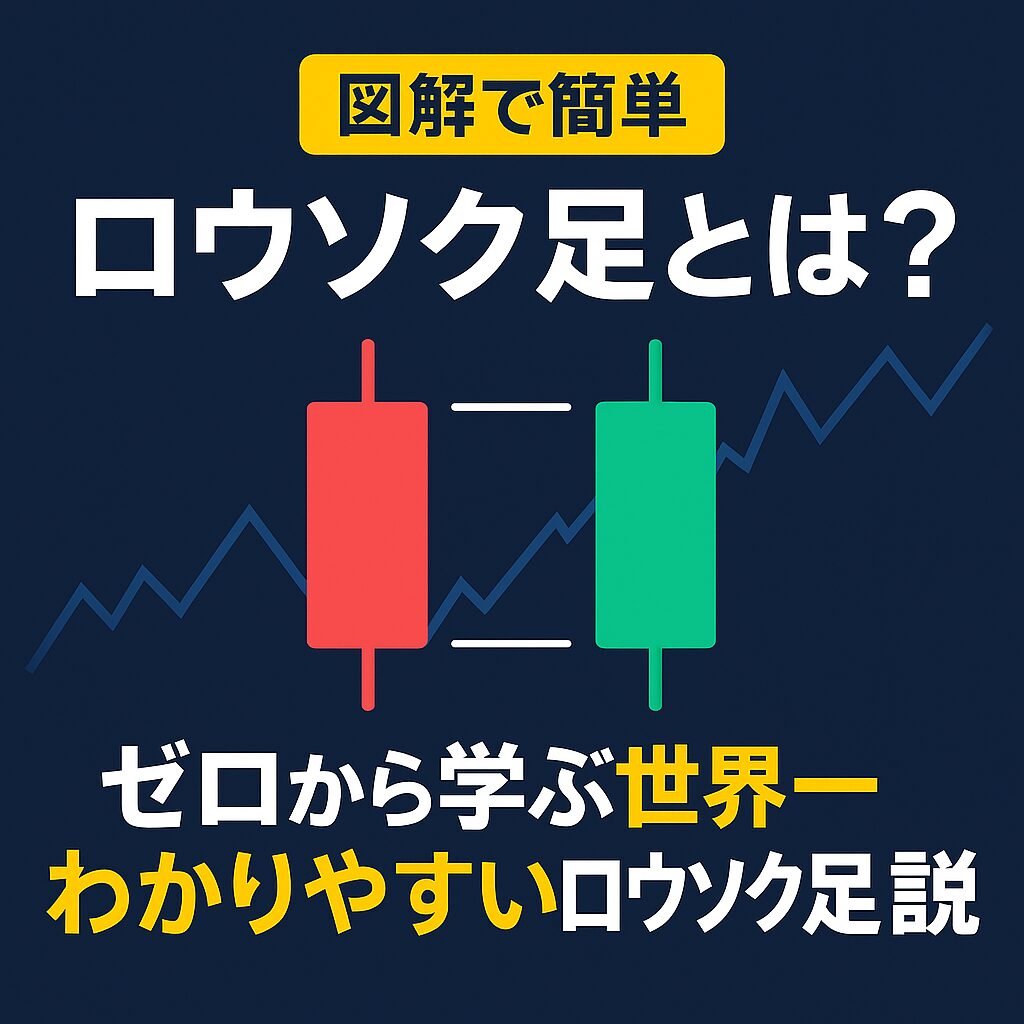

ロウソク足って聞いたことあるけど、結局なに?

チャートに出てるあの棒みたいなやつ、どう見ればいいの?

そんな疑問を持っている人は多いはず。

でも実はこのロウソク足、日本人が作り出した世界に誇るトレードツールなんです。

この記事では、ロウソク足の基本から、形ごとの意味、トレードにどう活かせるかまで、図解を交えてやさしく解説します。

今までただ何となく見ていた方

これを知れば、あなたのチャートの見え方が一気に変わります。

ロウソク足のすごさとは

チャートを見ると、棒グラフのような形がたくさん並んでいます。

この一本一本が「ロウソク足」と呼ばれるもので、トレードの世界では最も基本であり、最も重要なツールのひとつです。

このロウソク足、実は日本人が考えた分析方法で、江戸時代に米相場で活躍した「本間宗久(ほんまそうきゅう)」という人物によって生み出されました。

彼は、相場の流れや人々の心理を視覚的に表現するために、ロウソクのような形の記録法を編み出したのです。

現在では、アメリカやヨーロッパをはじめ、世界中のプロトレーダーが当たり前のようにロウソク足を使って相場を分析しています。

つまり、チャートの世界で“世界標準”になっているのが、私たち日本発祥のロウソク足なのです。

さらにすごいのは、たった1本のロウソク足に、相場の動きや勢い、迷い、反発、そして買い手と売り手の心理までが詰まっているという点です。

一見シンプルに見えるこの形に、プロでも読み解くのが難しいような深い情報が隠れている。

それがロウソク足の最大の魅力であり、すごさでもあります。

このあと、そんなロウソク足のしくみや読み方をゼロから丁寧に解説していきます。

ロウソク足の誕生と歴史

ロウソク足が生まれたのは、今からおよそ300年ほど前の江戸時代。

舞台は、現在の山形県酒田市。

ここに住んでいた商人、「本間宗久(ほんまそうきゅう)」がその考案者とされています。

彼は、米相場で巨万の富を築いた人物であり、当時の取引記録や相場の動きから、「人の心理はチャートに現れる」と考えました。

そして値動きを“目で見てわかる形”にするために、ロウソクのような形を使って表したのが、今の「ロウソク足」のはじまりです。

この手法は「酒田五法」と呼ばれる相場理論にも発展し、

のちにアメリカやヨーロッパのトレーダーにも広まりました。

現在では、TradingViewやMT4などの取引ツールでも標準表示されるほど、世界中で当たり前に使われる存在になっています。

つまりロウソク足は、単なる日本の伝統技術ではなく、

世界の金融市場における共通言語のようなものなのです。

「過去から学び、今に活かす」

それを300年前に実践していたというのは驚きですね。

ロウソク足とは?たった1本に詰まった情報

ロウソク足とは、一定の時間のあいだに価格がどう動いたかを、1本の図形で表したものです。

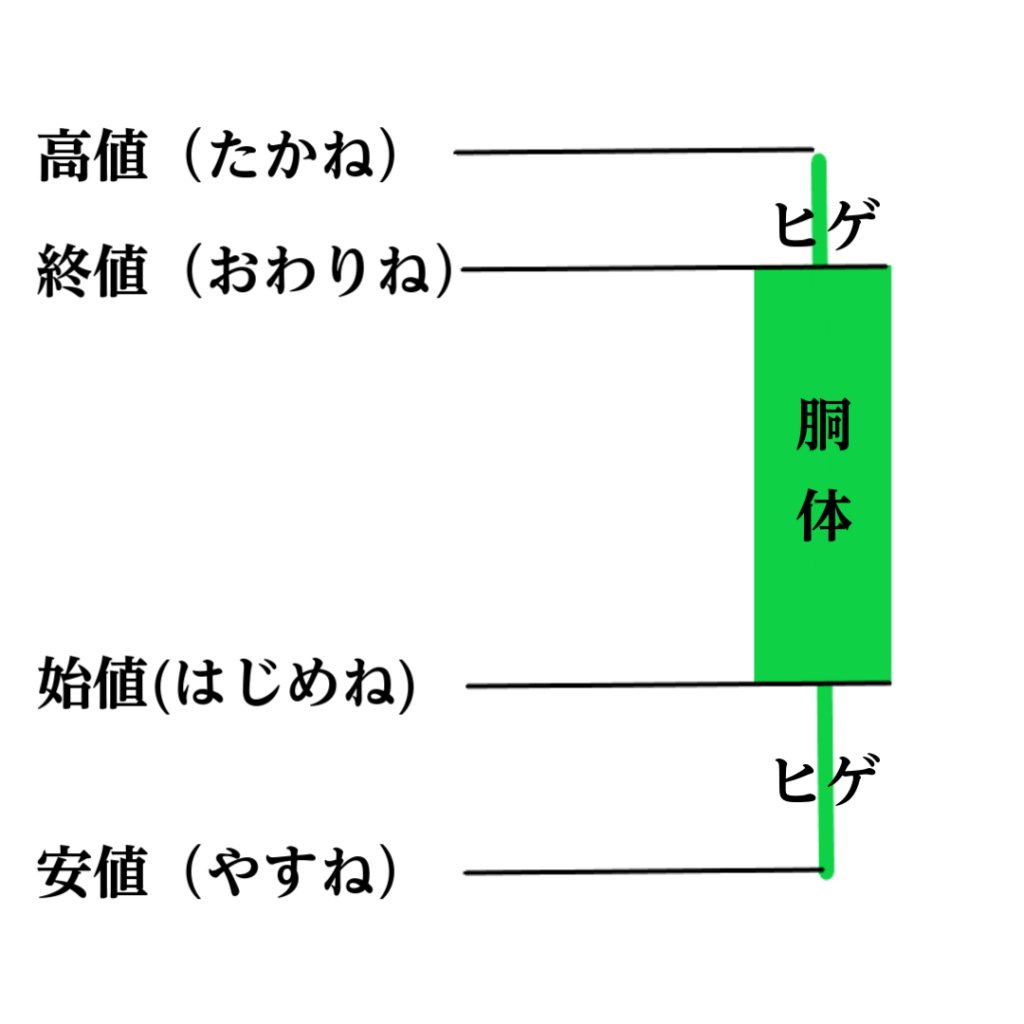

この図形は、縦長の四角(胴体)と、その上下に伸びた細い線(ヒゲ)でできています。

1本のロウソク足には、たった数秒~数分の出来事が、ぎゅっと凝縮されています。

そして、そこから読み取れる情報は次の4つです。

- 始値(はじめね):時間が始まったときの価格

- 終値(おわりね):時間が終わったときの価格

- 高値(たかね):その時間中で一番高かった価格

- 安値(やすね):その時間中で一番安かった価格

この4つをまとめて視覚的にわかるようにしたのがロウソク足です。

たとえば、終値が始値よりも高ければ「価格が上がった」と判断でき、

逆に終値が始値よりも低ければ「価格が下がった」とわかります。

たった1本のロウソク足を見るだけで、

「買いが強かったのか?売りが強かったのか?」「一瞬だけ上がった(下がった)けど戻ったのか?」といった、

値動きの流れや勢い、そして市場の迷いや反発まで読み取ることができるのです。

この情報量の多さと視認性の高さが、ロウソク足の最大の特徴です。

ちなみに、ロウソク足は「1本=1つの時間の値動き」を表していますが、その“時間”は自由に選べます。

たとえば:

- 1分足 → 1本が1分間の動き

- 5分足 → 1本が5分間の動き

- 1時間足 → 1本が1時間の動き

- 日足 → 1本が1日の動き

どの時間軸を使うかによって、同じチャートでもロウソク足の形はまったく違って見えることがあります。

どの足を使うかは、トレードスタイルによって変わります。

初心者はまず、1分足や5分足から慣れていくのがオススメです。

ロウソク足の基本構造(胴体とヒゲ)

ロウソク足は、見た目はとてもシンプルですが、構造は明確に分かれています。

大きく分けると「胴体(ボディ)」と「ヒゲ(シャドウ)」の2つです。

まず胴体とは、始値と終値の差を表している部分です。

この四角い部分が長ければ、それだけ大きく値が動いたということ。

逆に短ければ、あまり動きがなかったことを意味します。

そしてヒゲは、実際に一時的に到達した価格の範囲を示しています。

上に伸びた線が「上ヒゲ」=その時間中で最も高かった値

下に伸びた線が「下ヒゲ」=最も安かった値です。

たとえば、胴体が小さくてヒゲが長いロウソク足は、

「値段が一時的に大きく動いたけれど、最終的には戻された」という“迷い”や“反発”を表している場合があります。

このように、ロウソク足は形やバランスによって、その時の相場の雰囲気を読み取ることができるのです。

胴体とヒゲを見るだけで、「勢いがあったのか、迷いがあったのか」「一方的だったのか、押し戻されたのか」などがわかるようになってきます。

陽線と陰線の違い

ロウソク足には、大きく分けて陽線(ようせん)と陰線(いんせん)の2種類があります。

この2つは、「その時間内に価格が上がったのか、下がったのか」を表しています。

陽線とは

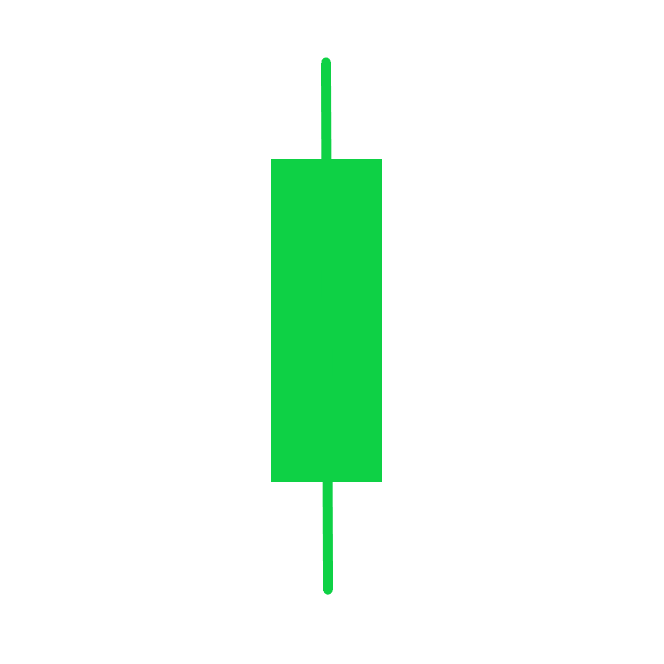

陽線は、終値(おわりの値段)が始値(はじめの値段)よりも高いときに描かれます。

つまり、値段が上がった時間帯ということです。

多くのチャートでは、陽線は白や緑などの明るい色で表示されます。

これは「買い」が強かったことを意味しており、

その時間に上昇の勢いがあったと読み取れます。

陰線とは

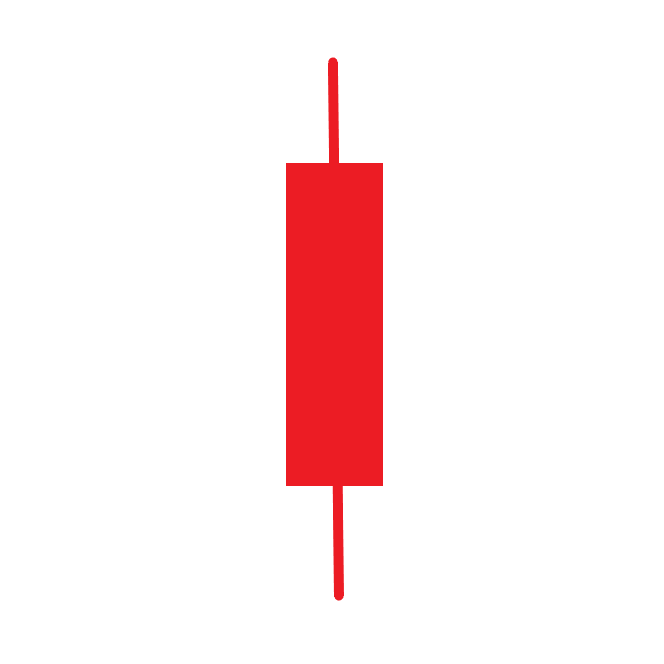

陰線は、終値が始値よりも低いときに描かれます。

つまり、値段が下がった時間帯です。

多くのチャートでは、陰線は黒や赤などの暗い色で表示されます。

これは「売り」が強かったことを示しており、

その時間は下落の流れが優勢だったと判断できます。

この陽線と陰線を見るだけでも、「今は買いが強いのか、売りが強いのか」という相場の力関係をつかむことができます。

ロウソク足を見るときの第一歩は、

「これは陽線か?陰線か?」というシンプルな判断から始めてみましょう。

ロウソク足の代表的な形と意味

ロウソク足は、始値・終値・高値・安値の位置関係によって、さまざまな形になります。

そしてその形には、それぞれ**“相場の心理”が反映された意味**があります。

ここでは、トレードでよく登場する代表的なロウソク足の形と、そのときに考えられる状況を解説します。

※この項目では、添付いただいた画像を使って各ロウソク足の形状を視覚的に示してください。

陽線系のロウソク足と意味

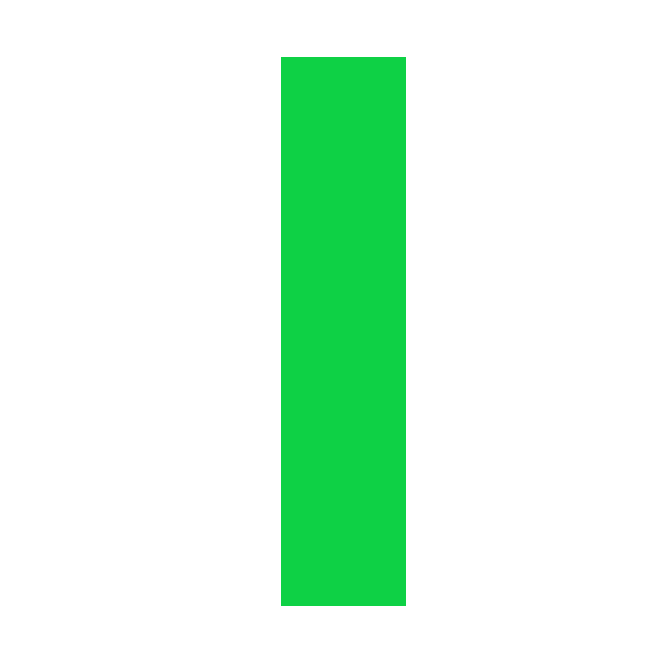

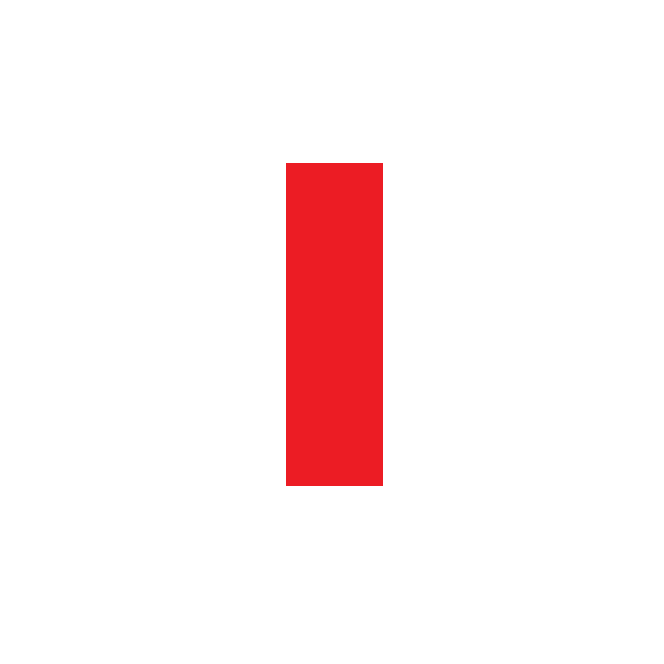

大陽線(だいようせん)

始値から終値までしっかりと上昇し、上下のヒゲが短い。

→ 買いの勢いが強く、上昇トレンドの初動や加速時に出やすい。

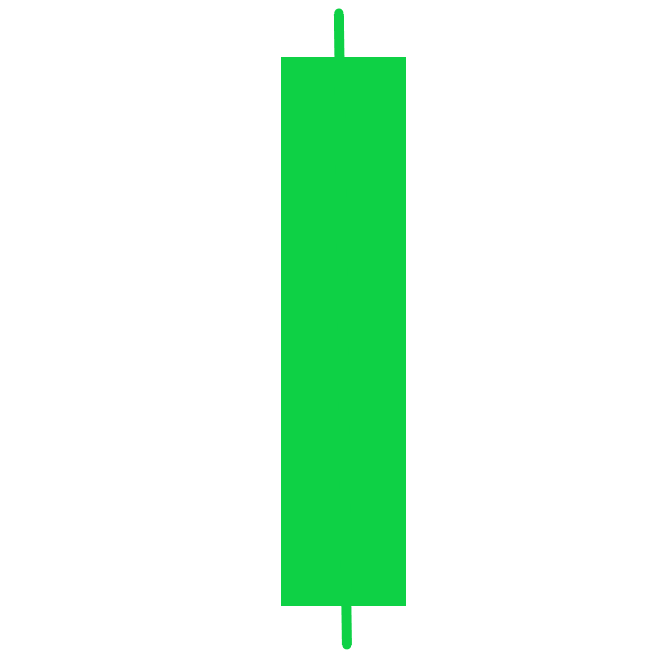

陽の丸坊主(よのまるぼうず)

ヒゲがなく、始値から終値まで一直線に上がっている。

→ 一方的に買われた状態。買い圧力が非常に強い。

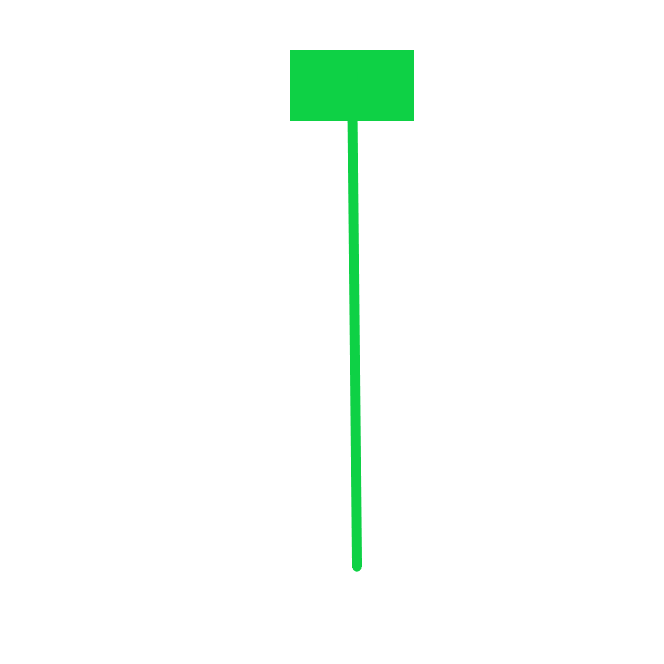

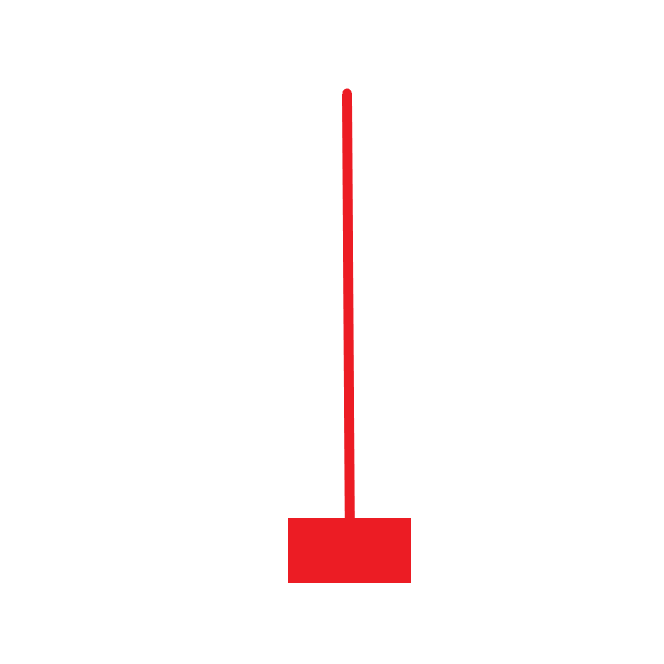

下影陽線(したかげようせん)(カラカサ)

下ヒゲが長く、胴体が上にある。

→ 一時的に売られたが、その後強く買い戻された。反発の兆し。

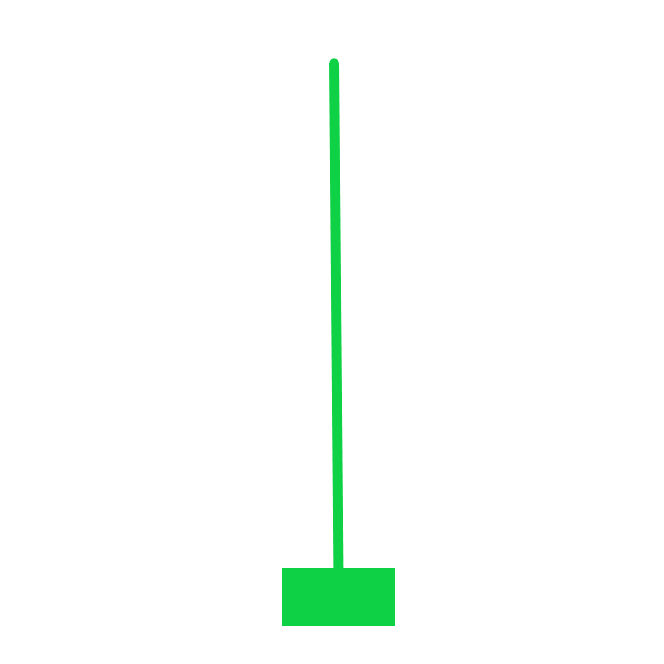

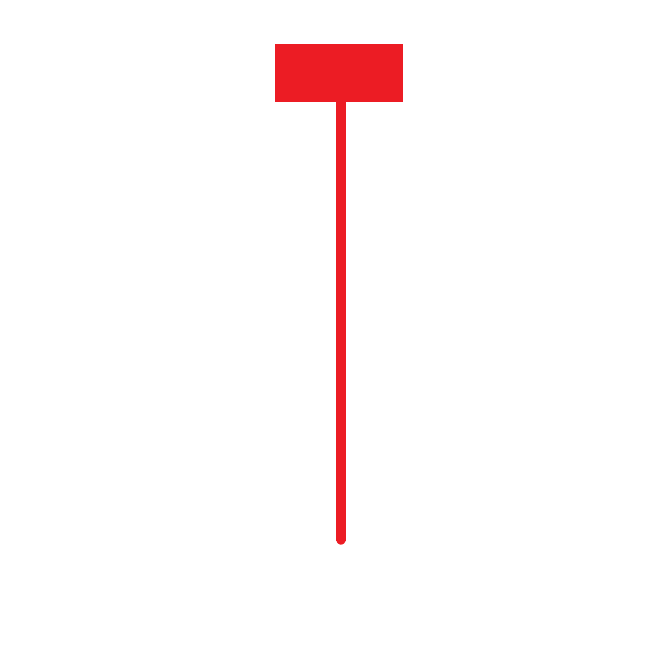

上影陽線(うわかげようせん)(トンカチ)

上ヒゲが長く、胴体が下にある。

→ 上昇はしたが、上値で売りが出た。高値警戒感がある場面。

陰線系のロウソク足と意味

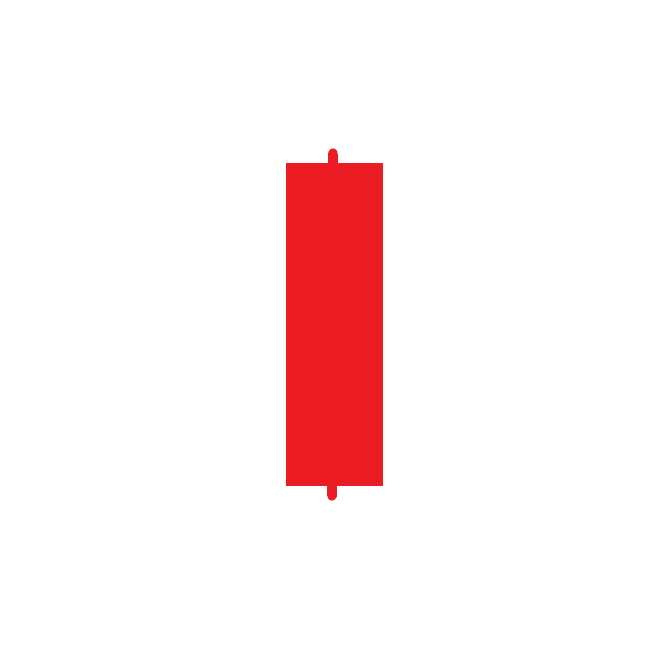

大陰線(だいいんせん)

始値から終値まで大きく下落し、ヒゲが短い。

→ 売りの勢いが強く、下落トレンドの初動や急落時に出やすい。

陰の丸坊主(いんのまるぼうず)

ヒゲがなく、始値から終値まで一直線に下がっている。

→ 売り一色の相場。心理的には弱気が支配している状態。

上影陰線(うわかげいんせん)(トンカチ逆)

上ヒゲが長く、胴体が下にある。

→ 一時的に買われたが、その後一気に売り込まれた。下落の前兆。

下影陰線(したかげいんせん)(カラカサ逆)

下ヒゲが長く、胴体が上にある。

→ 強く売られたが、買い戻されて下落が止まった可能性がある。

迷いを表すロウソク足

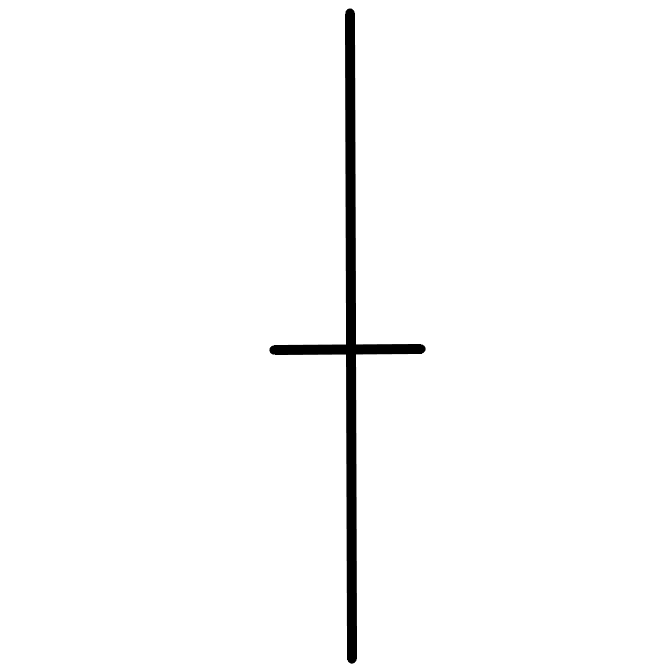

十字線(じゅうじせん)

始値と終値がほぼ同じで、上下にヒゲがある。

→ 売りと買いが拮抗しており、相場の方向感がない状態。転換点の前に出やすい。

- 寄引同時線(よりひきどうじせん)

ヒゲも胴体もほとんどない。

→ 値動きがほとんどなく、市場に迷いがある状態。

これらのロウソク足の形は、単体でも意味がありますが、連続した流れや出現位置によってその解釈が変わることもあります。

ロウソク足を読むときの注意点

ロウソク足は、見た目がわかりやすく情報量も多いため、初心者でも使いやすい分析ツールです。

ですが、単体で決めつけないことが大切です。

1. 一本だけで判断しない

たとえば、長い陽線が出たからといって、すぐに「これから上がる」と考えるのは危険です。

その前後の流れや、全体のトレンドを見る必要があります。

ロウソク足は“並び方”や“場所”によって意味が変わるからです。

2. 出現する場所に注目する

同じ形のロウソク足でも、上昇トレンドの途中で出るのか、天井付近で出るのかで、まったく解釈が変わります。

たとえば十字線も、

- トレンドの途中で出たなら「一時的な迷い」

- 高値圏で出たなら「反転のサイン」になるかもしれません。

3. 時間軸によって信頼度が違う

1分足よりも5分足、5分足よりも1時間足のほうが、より多くの取引が反映されているため、信頼性が高くなります。

短い足ほどダマシが多くなるため、使う時間軸にも注意が必要です。

4. 他の指標と組み合わせる

ロウソク足だけでなく、移動平均線やRSIなどのテクニカル指標と組み合わせて使うことで精度が高まります。

ロウソク足は“材料のひとつ”と考え、他の情報と一緒に総合的に判断するのがコツです。

ロウソク足は便利な道具ですが、正しく読まなければ逆効果になることもあります。

あくまでも“流れの中の一部”として捉える意識を持ちましょう。

まとめ:ロウソク足を使いこなすために

ロウソク足は、世界中のトレーダーが今もなお使い続けている、非常に信頼性の高いチャートの基本です。

- 始まりと終わり

- 高値と安値

- そして買いと売りの力関係や迷いまで

驚くほどたくさんの情報が詰め込まれています。

日本人が生み出したこの分析手法は、300年経った今も世界のトレード現場で使われている“生きた知識”です。

ただし、ロウソク足の意味は形だけでなく、その出現場所や前後の流れと合わせて読むことで、はじめて正確な判断ができるようになります。

まずは、基本的な形や特徴をしっかり覚えて、チャートを見るときに「これはどういう意味か?」と考えるクセをつけていきましょう。

そうすれば、あなたのトレードはただの“感覚”から、“根拠ある判断”へと変わっていきます。

コメント